人肉搜索,是如何办到的?深度解析技术原理与防“开盒”实战指南

“人肉搜索”是如何办到的?深度解析技术原理与防“开盒”实战指南

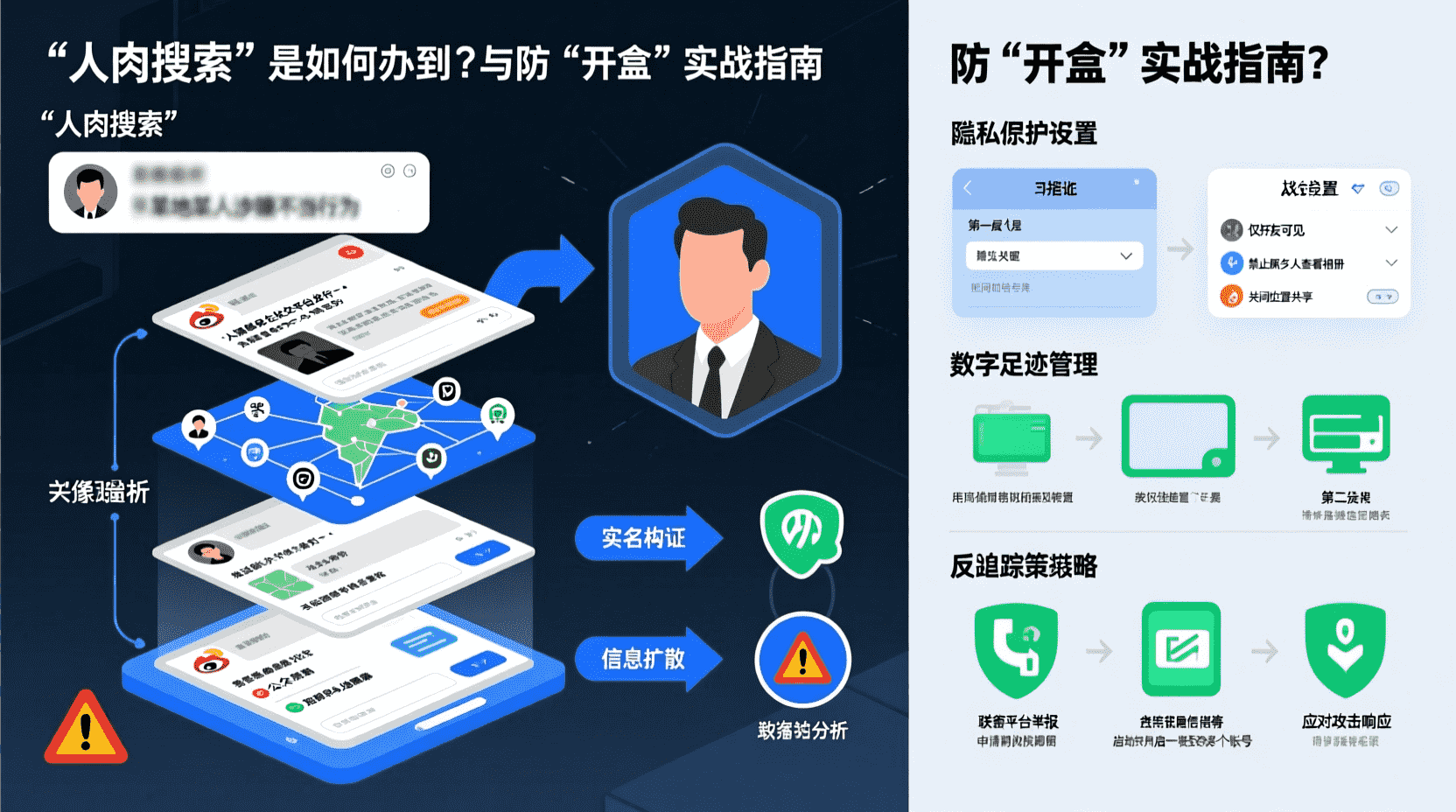

在数字足迹无处不在的时代,“人肉搜索”早已不再是神秘的网络暴力工具,而是基于真实数据和技术手段的“数字侦探行为”。本文将从技术原理、信息泄露路径、典型案例出发,系统剖析“人肉搜索”的底层逻辑,并为你提供一套实用的“防开盒”防御体系。

1. 什么是“人肉搜索”?

1.1 定义与演进

“人肉搜索”(Doxxing)是指通过公开或半公开渠道,收集某个人的私人信息(如真实姓名、住址、电话、社交账号、工作单位等),并将其公之于众的行为。最初源于中文网络社区,现已演化为全球性的网络隐私威胁。

1.2 与普通搜索的区别

- 普通搜索:依赖搜索引擎索引内容。

- 人肉搜索:依赖人工+工具组合,主动挖掘、交叉比对、推理还原个体身份。

2. “人肉搜索”的技术原理全景图

2.1 信息采集层:从哪里获取数据?

2.1.1 公开数据源(OSINT)

Open Source Intelligence(开源情报)是人肉搜索的核心。常见来源包括:

- 社交媒体:微博、微信公众号、知乎、B站、抖音、X(Twitter)、LinkedIn。

- 政府/机构公开数据库:企业工商注册、裁判文书网、学信网(部分可查)。

技术平台元数据:

- GitHub 提交记录中的邮箱;

- 博客或网站 WHOIS 信息;

- 图片 EXIF 中的 GPS 坐标、设备型号;

- 网站备案信息(如工信部ICP备案)。

2.1.2 半公开/灰色数据源

- 被泄露的数据库(如历史数据泄露事件:CSDN、12306、快递公司等);

- 第三方聚合平台(如天眼查、企查查通过公开渠道整合企业法人信息);

- 网络爬虫抓取的论坛/贴吧/评论区历史发言。

2.2 信息关联层:如何把碎片拼成画像?

2.2.1 关键字段交叉匹配

攻击者利用以下“锚点”进行关联:

| 锚点类型 | 示例 |

|---|---|

| 用户名 | “TechLover2023” 在 GitHub / 知乎 / Steam 同名 |

| 邮箱 | “[email protected]” 出现在多个平台注册记录中 |

| 手机号 | 曾用于注册某APP,后被数据泄露 |

| IP 地址 | 通过评论、日志、Web 服务器日志反推地理位置 |

2.2.2 社交图谱分析

通过分析某人在社交平台关注/被关注、评论互动、共同群组等行为,构建“关系网”,进而推断其现实身份、职业圈层甚至住址范围。

2.3 信息验证层:如何确认信息真实?

- 反向搜索:用疑似姓名+城市+职业关键词在百度/微信搜一搜验证;

- 社工试探:伪装客服、快递员致电验证手机号/住址;

- 技术验证:通过 WHOIS、DNS 查询确认博客/网站归属。

3. 一个真实“开盒”案例拆解

3.1 背景

某网友在技术论坛匿名批评某公司产品,被对方“人肉”出真实身份,包括:姓名、公司、工位照片、家庭住址。

3.2 攻击路径还原

- 从论坛ID入手:发现该ID与 GitHub 同名;

- GitHub 提交记录:暴露公司邮箱

[email protected]; - 邮箱反查:在 LinkedIn 找到同名用户,确认姓名与职位;

- 公司官网:团队介绍页有其照片与部门;

- 微博历史定位:三年前晒餐照片含餐厅名+EXIF GPS;

- 地图+外卖平台交叉:推测住址在附近小区;

- 物业/快递社工:最终锁定楼栋。

整个过程未使用任何“黑客技术”,仅靠公开信息+逻辑推理。

4. 如何有效防御“人肉搜索”?——构建你的数字防火墙

4.1 账号隔离策略

4.1.1 使用不同身份体系

- 主身份(真实姓名+手机号):仅用于银行、政务等必要场景;

- 半匿名身份(化名+专用邮箱+虚拟手机号):用于社交、论坛、博客;

- 完全匿名身份(Tor浏览器+临时邮箱):用于高风险讨论。

4.1.2 邮箱与用户名隔离

- 避免在多个平台使用相同用户名;

- 技术博客、GitHub 等使用

[email protected]类别邮箱; - 启用邮箱别名(如 Fastmail、Apple Hide My Email)。

4.2 元数据清理

4.2.1 图片发布前清除 EXIF

使用工具如:

- 手机端:开启“发送时去除位置”(iOS/Android 设置中);

- 电脑端:用

exiftool -all= image.jpg清除元数据。

4.2.2 网站部署隐私保护

- 隐藏 WHOIS 信息(购买隐私保护服务);

- 博客文章不带真实IP(通过 Cloudflare 代理);

- 禁止搜索引擎索引敏感页面(

robots.txt+noindex标签)。

4.3 社交行为规范

- 不在公开平台透露工作细节、通勤路线、常去地点;

- 避免晒带门牌、工牌、快递单的照片;

- 朋友圈/微博设置分组可见,关闭“允许陌生人查看10条动态”。

4.4 监控与反制

- 定期用自己姓名/手机号/邮箱在百度、微信搜一搜自查;

- 使用 Have I Been Pwned 检查邮箱是否泄露;

发现被“开盒”后,立即:

- 向平台举报;

- 修改所有关联账户密码;

- 联系警方(若涉及威胁、骚扰)。

5. 结语:在透明与隐私之间寻找平衡

“人肉搜索”的本质,是数字时代个体信息过度暴露的必然产物。你不是被“黑”了,而是被“晒”了。防御的关键不在于技术多么高深,而在于日常习惯的克制与隔离。

维护隐私不是 paranoid(被害妄想),而是一种数字时代的生存素养。

延伸阅读:

- 《OSINT技术路线详解》参考 https://www.freex.cc/archives/safe_osint.html

- GDPR / 《个人信息保护法》相关条款 https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en

✍️ 本文首发于www.freex.cc,欢迎转载,但请保留出处并链接回原文。

很强大,学习了。

学习了